“大家用方言讀‘尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚’,感受‘覓’和‘戚’的短促發音,其實更接近古詩詞原本的讀法……”在位于廣西邊境的防城港高級中學高一語文課上,實習教師、我校“優師計劃”師范生黃安琪將當地方言融入古詩詞教學。學生們聽得津津有味,讀得有模有樣,課堂氛圍很是活躍。

2021年,我校招收語、數、外三科共150名首屆國家“優師計劃”師范生。三年來,學校為他們量身定制創新培養體系,開辟了面向中西部欠發達地區定向培養優秀教師的一塊全新“試驗田”。今秋,首批“果實”們北上哈爾濱,南下海南島,西抵克拉瑪依,東臨廈門海岸,去到24省(市、區)的近70所中學開展3個月教育實習,檢驗三年來的學習成果。

理想鑄魂,涵育教育“真情懷”

欠發達地區往往出現基礎教育教師下不去、留不住、教不好的現象。國家的目標也很明確,要培育一批下得去、留得住、教得好、可發展的“四有”好老師和未來教育家。2021年承擔國家“優師計劃”伊始,學校就清晰地看到兩者之間的差距。“把目標變成現實的關鍵在于對癥下藥,通過特色思政課、榜樣示范、游學交流、文化浸染等方式,引導學生樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀、文化觀以及長期從教、終身從教的教育情懷。”教務處處長郭建中說。

“我時常想起小時候我們鄉村小學的校長在國旗下拉手風琴演奏愛國歌曲的場景,也想起學校張新科教授堅韌不拔、潛心育人的大先生風范。教育讓我內心有了光,我想把這束光繼續傳遞下去。”今秋,在深圳市龍崗區龍城高級中學實習的“優師計劃”師范生張格格在實習周志中寫道。大學期間,通過“師表講壇”、優秀教師先進事跡報告等,她從身邊大先生和奮戰教育一線的校友身上,感悟學校“西部紅燭兩代師表”精神力量,浸潤對于教育的清澈之愛。

今年暑假,“優師計劃”師范生王永杰跟隨華東師大、陜西師大、延安大學三校學子游學團,從石庫門走到寶塔山,在紅色革命現場感受崢嶸歲月,在東西部交流中了解教育前沿。王永杰坦言,這次游學讓他受到了思想的洗禮,“我想今后從教的意義,就是引導鄉村的孩子有家國情懷、敢突破自我,走進大城市時不膽怯,走進大學時不自卑。”

“優師計劃”師范生參加“從石庫門到寶塔山”東西部紅燭研學課程

此外,學校的非遺課堂、文化社團、人文活動百花齊放,共同涵養著豐厚的文化土壤。通過中華優秀傳統文化涵養師德、傳承師道,也是師范生走上教師崗位前的必修課。“銀杏葉書簽是大自然與書法文化相交融的藝術品。”實習期間,雖遠在2800公里外的拉薩,“優師計劃”師范生格桑曲珍仍掛念著這份師大的禮物。

“這屆學生是帶著責任和使命而來的。他們知道自己將來要為中西部欠發達地區的教育事業貢獻力量,在學習上更加刻苦。”外國語學院2021級“優師班”班主任孫堅教授說。三年間,理想鑄魂貫穿于主題班會、專業交流、實踐分享、專題演講等師范生的學習日常。看著孩子們的理想和羽翼一起日益豐滿,孫堅眼里滿是欣慰。

鄉土認知,促生職業“真認同”

父母外出務工,孩子由爺爺奶奶照管;學校硬件閑置、軟件跟不上;教師青黃不接,學科配比不均……在“中西部鄉土社會認知”課堂上,哲學學院田雄副教授和陳航英副教授將近年來中西部基礎教育調研情況展示給學生們。田雄認為,有認知才能有認同,這門課的意義就在于讓學生增強對家鄉的情感、對職業的認同,“學生如果僅僅把它當成一份工作,那就極大地削弱了國家實施這項計劃的初衷和教育強國的重要意義。”

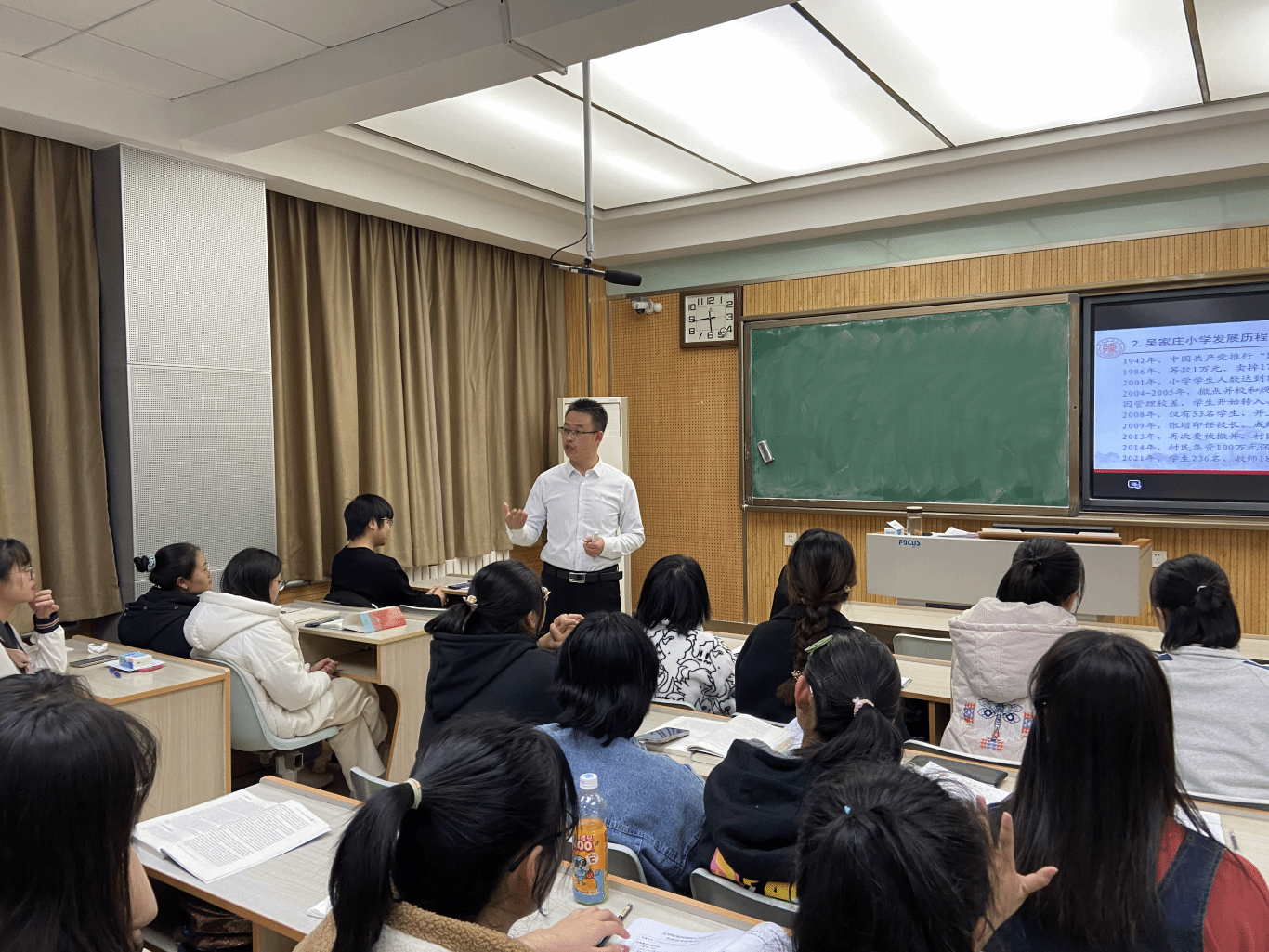

田雄副教授為“優師計劃”師范生講授“中西部鄉土社會認知”課

2021年以來,學校結合中西部基礎教育實際需求,為“優師計劃”師范生開發了國家優師專項課程模塊,調整了師范生公共必修課教學大綱,專門開設“中西部鄉土社會認知”“中西部教師專業發展與職業道德”“中西部基礎教育改革發展專題”等專項課程,“信息化教學實踐導論”“師范生創新思維訓練與實踐”等信息化課程,“中西部教育實踐與社會調查”實踐課程,讓未來教師們看見和了解真實的中西部鄉土面貌,為在鄉村環境中從事教學工作做好思想和能力上的準備。

教育學部龍寶新教授講授的“中西部教師專業發展與職業道德”課程,旨在從教育情懷、職業道德、政策法規、語言表達等多方面提升師范生綜合能力,尤其是在面對中西部民族、宗教、語言、留守兒童等特殊教育問題時,能夠讓師范生自如應對。課上,組織學生研討展示是必不可少的一環。“一學期下來,很多同學都經歷了從不愿說、不敢說向愿意說、搶著說的轉變。孩子們開始主動將自己置于中西部教育場景中去認知自己的職業未來。”龍寶新說。

深受課堂啟發,來自甘肅東鄉族自治縣的馬梅蘭暑期專門去家鄉的武術學校支教,“以教育者的姿態重返家鄉,才感受到西部孩子的刻苦與淳樸,家鄉獨特多彩的人文風情,領會到教育的力量不僅在于傳授知識,更在于塑造人格、培養精神。”而謝雨欣則選擇去到與中西部鄉村小學差異較大的廈門雙十中學實習,“我想親身體會沿海地區先進的教育理念和管理模式,再將這些與中西部實際相結合,去解決真問題。”

多方實踐,錘煉從教“真本領”

格桑曲珍生性靦腆,一直覺得當老師對自己來說充滿挑戰。大學期間,從小組討論,到觀摩賽教,再到走進西安市鐵一中學、師大附小等中小學名校與名師面對面,她察覺到自己的變化,“心里的恐懼慢慢褪去,身上的教師‘味兒’越來越濃。”

百聞不如一見,百看不如一練。學校為“優師計劃”師范生探索構建了“專題實訓+專家指導+名師引領+教學實踐+等級考核”的五位一體實訓模式,全面提升師范生的教學實踐能力。

“在校期間有‘雙導師’,由大學專業教師和中小學資深教師協同開展實踐教學指導,將部分課程直接搬到中小學課堂。實習階段有‘雙實習’,整合內地與邊疆、城市與鄉村、西部與東部、國內與國外的優質資源,讓每位同學既有機會到東南沿海實習實踐,又有機會到民族、邊疆、‘三區三州’等地區支教調研。”教務處教學實踐科科長薛濱瑞介紹。

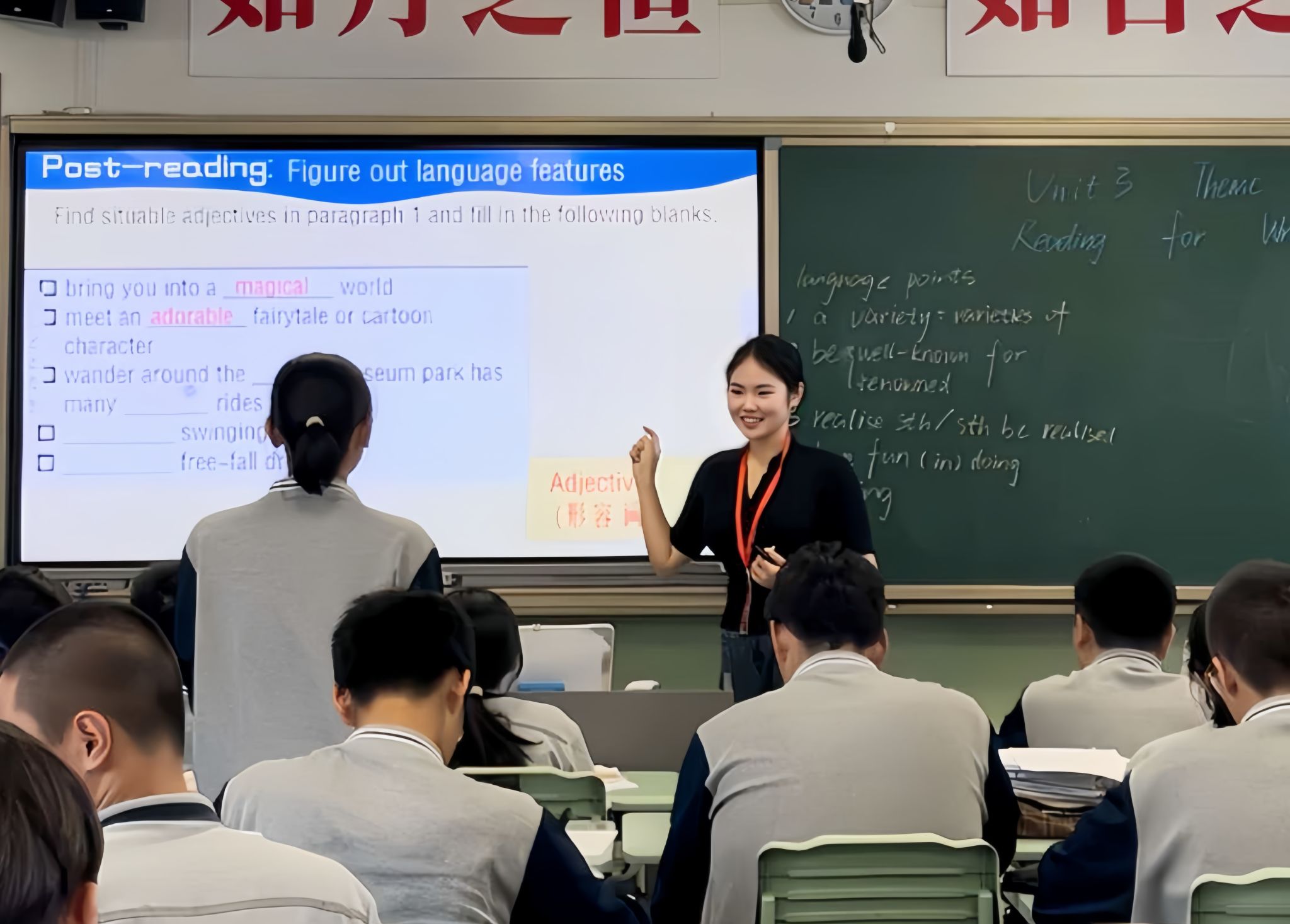

“我的第一堂課是以主題公園為內容的讀寫課。因為大學期間參加過‘紅燭杯’師范生教育教學能力大賽,真正站上講臺的那一刻,我還是較好地hold住了場面。”謝雨欣說。以賽促學,以賽促練,曾經在一輪輪過關斬將中練就的板書、演講、授課等技能,都成了支撐師范生站穩講臺的硬實力。

“優師計劃”師范生站上實習講臺

9月,臺風“摩羯”過境防城港。在自然災害面前,初出茅廬的實習教師們不免恐慌,但第一時間想到的卻是關心學生情況,安撫學生情緒。“孩子們仿佛瞬間長大了,快速適應了從學生到老師的身份轉變。”實習帶隊教師周坤為大家點贊。

生于新疆長于新疆的“優師計劃”師范生吳璟輝毅然選擇回母校烏魯木齊市第二十三中學實習,結果剛去不久就迎來了需要獨自面對的考驗。從早到晚,上課、管早操、看自習、送學生去醫務室……事無巨細,吳璟輝上緊發條,“總算挺過來了!”晚上帶教老師回來,拍拍他的肩膀說,“現在是我的得力助手啦。”

前不久,教育部辦公廳發布《關于做好“優師計劃”師范生就業工作的通知》,引導他們堅定從教初心,到欠發達地區為黨育人、為國育才,做新時代文明鄉風的塑造者,振興鄉村教育的“大先生”。目前,吳璟輝已與地處新疆邊境的奇臺一中簽約,準備在那里書寫新的青春篇章……(原載《陜西師大報》第704期3版)

(記者 周健 學生記者 彭旭陽 宗蕓伊 徐薇)